<2020年5月5日追記・更新>

はじめに

昨年からいつでもドラムを練習出来るようにと自宅スタジオの構築をDIY精神で進めてきたのですが、正式に自宅でのレッスンもスタートしたことで防音環境については一区切り(今のところ近隣からの苦情はありません)。

年明けからは、当初からのもうひとつの目的だった「自宅でのドラムレコーディング」の準備を進めてきました。勿論、デモレベルではなく、商品として世に出して恥ずかしくないレベルでのドラムトラックのレコーディングです。

この度、ようやくひとつのプロジェクトのレコーディングが完了したので、この機会に自分の宅録ドラムレコーディングの環境と、今回のレコーディングを通して感じたメリット、デメリットについてまとめてみたいと思います。あくまでも個人的な視点、かつ極めてドラマー的な視点からの内容になっていますので、何卒ご了承ください。

ちなみに、今回書くような内容はむしろ自分が事前に知りたかったことなのですが(笑)、検索しても殆ど情報が見当たらなかったので自分で書くことにしました。

住宅事情含め、環境は人それぞれですので使えるところを参考にしてもらえれば幸いです。

レコーディング用ドラム・セッティングについて

まず自宅スタジオのドラムのセッティングですが、現在はこのような生ドラムとエレドラ(電子ドラム)を組み合わせたハイブリッド・セッティングとなっています。

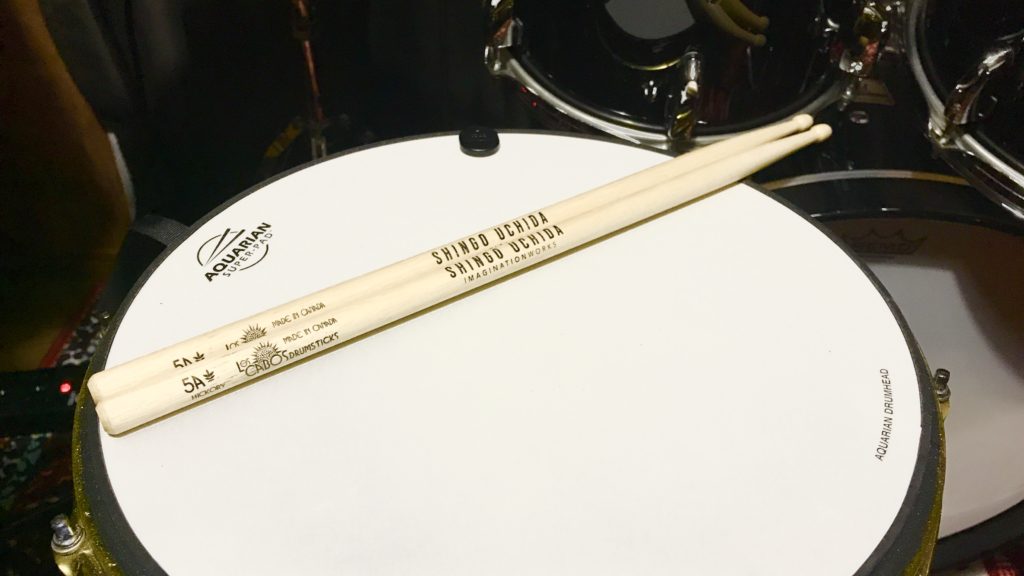

ドラムは知り合いのドラマーから譲っていただいたPearlのMaple Custom。バスドラが20、タムは10と12、フロアが14のややコンパクトなセット。太鼓類のヘッドはREMOのSilent Strokeを装着。トリガーは、バスドラが今年発売されたYAMAHAのDT50K、タムとフロアはDT50S、スネアだけ打感が気になるのでSilent Strokeの上にAQUARIANのSuper Padを置いて、DT20を装着というセットアップです。

トリガーの導入については、以前に軽くブログでも紹介していました。

シンバル類は練習やレッスンではZildjianのGen16がメインなのですが、色々と試した結果レコーディングでは使用せず、ハイハットがYAMAHAのRHH135、クラッシュとライドがPCY135という組み合わせに落ち着きました。シンバルはもっと枚数が欲しいところですが、トリガーモジュールがYAMAHAのDTX502の為、入力チャンネルが足りず…。ただ、PCY135はパッド、エッジ、カップそれぞれに音色を割り当てられる3ゾーン対応なので、左手側のパッドにクラッシュ、エッジにチャイナ、カップにスプラッシュ、右手側はパッドにライド、エッジにクラッシュ、カップにライドカップを割り当ててます。

DAWまでの流れはこちら。

各トリガー →

トリガーモジュール(YAMAHA DTX502) →

オーディオインターフェース(M-AUDIO M-TRACK 2x2M) →

iMac(Late 2015) →

Logic Pro X →

Superior Drummer 3

トリガーモジュールからオーディオインターフェース間はMIDIケーブル1本。これでMIDIデータを送れます。USBで直接パソコンに送ることも可能です。

ドラム音源はSuperior Drummer 3。何故、Superior Drummer 3なのかというと、単純に好みです(笑)Addictive DrumsでもBFDでもSSDでも問題ありません。音源によってベロシティの扱いが結構違うので音源を後で変更する時は注意が必要です。

また、トリガーモジュールと音源の音色マッピングは異なっている部分があるので、音源によって調整が必要です。複数の音源を使い分ける場合は、それぞれの設定でトリガーモジュールにユーザーキットを保存しておけば便利だと思います。

電子ドラムでDAWのドラム音源を鳴らす方法については、こちらの記事をご覧ください。

レコーディング環境をまとめた表がこちらです。

| 種別 | 機材・ソフト |

|---|---|

| バスドラ | REMO Silent Stroke / YAMAHA DT50K |

| タム、フロア | REMO Silent Stroke / YAMAHA DT50S |

| スネア | AQUARIAN Super Pad / YAMAHA DT20 |

| ハイハット | YAMAHA RHH135 |

| シンバル | YAMAHA PCY135 |

| トリガーモジュール | YAMAHA DTX502 |

| オーディオインターフェース | M-AUDIO M-TRACK 2x2M |

| DAW | Logic Pro X |

| ドラム音源 | Superior Drummer 3 |

ここまで読んで「最初からエレドラのセットにすれば良いんじゃないの?」と思った方もおられるかと思いますが、エレドラも近年著しく進化しているとは言え、やはり距離感や打感、そして見た目(笑)の違いは決して小さくはないと感じています。何より実際に演奏した際に、自分の場合はノリに大きな違いが出たので、現時点ではこのハイブリッド・セッティングが宅録環境ではベストと考えています。

ドラムはレコーディングスタジオで録るべき?

大前提として、ドラムはそもそもがアコースティック楽器なのでレコーディングスタジオでマイクを立てて録るのが本来あるべき姿と考えています。自分自身もレコーディングスタジオで生のドラムを叩いて録る方が断然好きですし、良いテイクが録れる自信もあります。ですが、様々な事情でそれが困難な場合もあるでしょうし、レコーディングする楽曲によってはエレドラやトリガーを使ってMIDIで録った方が良い結果に繋がる場合もあるかと思います。実際に、世の中でリリースされている作品でもエレドラでレコーディングされているものは少なくありません。ただ、おすすめ出来ないのは「生ドラムを前提としたバンドサウンドなのに、ドラムが打ち込みバレバレ」なことです。いくら音楽が素晴らしかったとしてもこれではマイナスでしかないので、絶対に避けた方が良いと思います。

生ドラムで録るのか、MIDIで録るのか、要はケース・バイ・ケースということです。メリットもデメリットも理解した上で、最適な方法を選んでいきたいですね。

6つのメリット

さて、ようやく本題に入りたいと思います。

まずはこのスタイルでレコーディングしたことで感じたメリットを挙げていきます。

レコーディング費用がかからない

いきなり身も蓋もないですが(笑)、大事なことですね。

レコーディングスタジオを使うと、レコーディングしている時間だけでなく、セッティングやチューニングをしている間も時間単位で費用が掛かります。

その点、このスタイルならいくら時間を掛けても0円です(勿論、環境構築にお金は掛かっていますが)。

時間の制約がない

費用の話と関係していますが、いくらでも時間を掛けられます。レコーディングスタジオの場合は費用とは別に、チューニングやセッティングの問題があります。例えば、曲の前半と後半を別の日にレコーディングする、なんてことをするとドラムのチューニングが変わってテイクが繋がらなくなってしまうこともありますし、そもそもマイキングも再現しないといけません。レコーディングスタジオをロックアウトしていればマイキングの問題は解決しますが、その分のスタジオの費用が掛かってきます。このスタイルならちょっとした空き時間や、フレーズを思いついたタイミングでレコーディングする、なんてことも可能です。

また、時間を掛けられるということは、トラックの完成度を高められるということでもあります。

音色やテンポをいつでも変更出来る

このスタイルの場合、MIDIでドラム音源を鳴らすので、太鼓の鳴り具合や共鳴、マイクのかぶりを気にする必要がありません。最初にどのドラム音源を使うのか決めておいた方がベターですが、後で変更することも可能です。また、MIDIですのでテンポについても変更可能です。

楽曲の最終的なミックスイメージが固まっていない段階でドラムをレコーディングしなくてはいけない場合、生で録ること自体は出来ますが、ミックスの際に制約が生じてしまう可能性があります。しかし、このスタイルなら、レコーディングする際はモダンな音にしたけれど、ミックスする際に70年代のドラム音源にするということも出来ますし、スネアやタムのチューニングを後から変更したり、シンバルを変更することも可能です。

なお、ドラム音源そのものを変更する場合は音色のアサインを調整する必要があるので注意が必要です。

エディット作業が簡単

多かれ少なかれレコーディングにはエディット作業が付き物ですが、ドラムの場合はマイクの本数が多いことやシンバルの残響によって、パンチイン等のエディットも非常に気を使います。

このスタイルの場合は、そもそもMIDIなのでエディットが簡単。ベロシティの変更は勿論、クオンタイズもボタンひとつです。ただ、バチバチにクオンタイズをかけるようなエディットは、その人自身が叩いている意味がなくなるので特別な意図がない限りやめておきましょう。

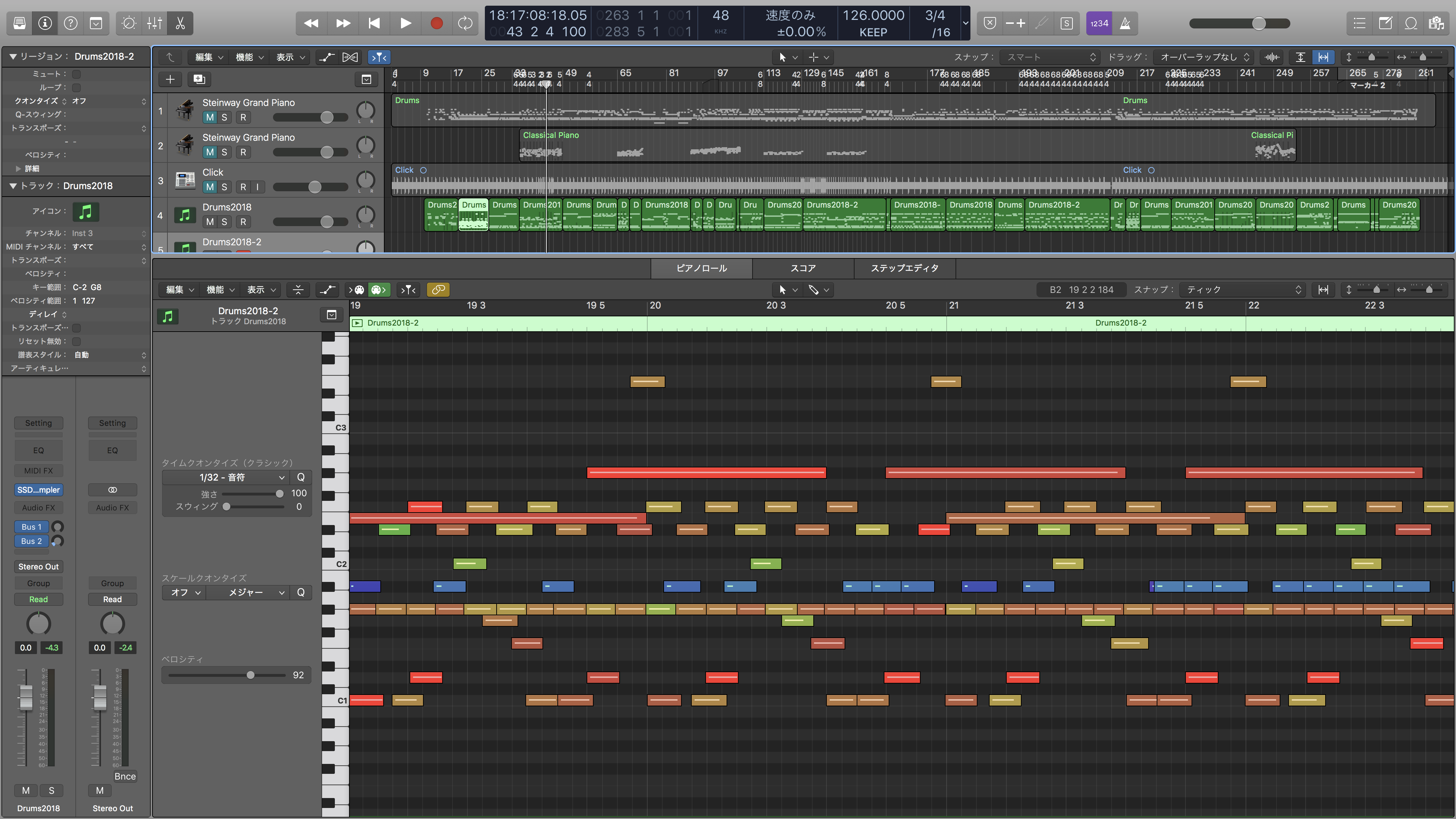

ダメな部分を視覚的に確認出来る

レコーディングしたトラックを波形ではなくピアノロールで確認出来るので、テンポに対してツッコんでいるorモタっているのか、どの音が強いor弱いのか、何が原因でイマイチなテイクになっているのかを耳ではなく、目で知ることが出来ます。

これは練習の際にも有効で、自分のクセを知るのに役立ちます。

データが軽い

生ドラムのレコーディングは当然ながら全トラックがオーディオファイルになる為、1曲だけでもかなりのファイルサイズになってしまいます。しかし、このスタイルの場合はMIDIファイルなのでせいぜい数十〜数百KB、データの受け渡しも簡単です。

4つのデメリット

次にデメリットです。

中には「楽器の特性」と捉えて、逆に利用出来るものもあるかと思います。

プレイのニュアンスが出しにくい

やはり生のドラムに比べるとニュアンスは出しにくいです。MIDIのベロシティは0~127の128段階しかないので、トリガーの振動の強さでこのいずれかに割り振られることになります。慣れもあるかとは思いますが、自分でイメージしていた音の大きさや鳴り方と、実際に録れた音にギャップを感じることがあります。これはシンバル類で顕著に感じます。

また、バスドラのオープン、クローズや、スネアやタムのミュートのニュアンスも出せません。

発音タイミングのズレ

ほんの僅か、ms単位ですが、やはり生のドラムよりは発音が遅く感じます。DAWの設定でレイテンシーは軽減出来ますが、やはりゼロにはなりません。

意図していたものと違う音が鳴ることがある

シンバルのパッド、エッジ、カップの叩き分けはテクニックである程度カバー出来ますが、ハイハットはオープンクローズやフットクローズもある為、なかなか苦労しました。例えばハーフオープンでずっと叩いてるつもりなのに、何音かだけフットクローズになっていたりして、正しい音にエディットするのがちょっと手間でしたね。これはパッドの課題もあるので今後に期待です。

音がクリアすぎる

決して悪いことではないのですが、非常にクリアなドラムサウンドになる反面、逆にそれが気になる場合もあります。音のかぶりも含めた一体感、音の濁りというのは、それも含めてやはり生ドラムの大きな魅力ですね。マイクについてもかなり細かくシミュレート出来る音源が多いようですが、自由度が高すぎて逆に時間が掛かってしまうことも…。

レコーディングサンプル音源

ここまで色々と書いてきましたが、「結局どういう風に録れるの?」というのが気になるところだと思いますので、この宅録方法でレコーディングした音源を公開します。また、レコーディングした音源だけだと、打ち込みとどう違うのかが分かりにくいと思いますので、比較音源も用意しました。こうして聞き比べると人間が叩く「曖昧さ」が如何に重要な要素なのか分かって面白いですね。

Subliminal Delusion / 黒沢ダイスケ from BLACK ALBUM 3

D.N.A.(Revisited 2018) / 黒沢ダイスケ from BLACK ALBUM 2

打ち込み比較音源

まとめ

かなり長くなってしまいましたが…。今回の経験から、個人的にはこのスタイルでのレコーディングは十分に「アリ」だと感じています。勿論、デメリットもありますのですべてのシーンにおいてこの方法でレコーディングするつもりはありませんが、選択肢の一つとして価値があると思います。

この記事が同じようなことをしようとしてるドラマーの役に立てば幸いです!そして、レコーディングのご依頼もお待ちしております!